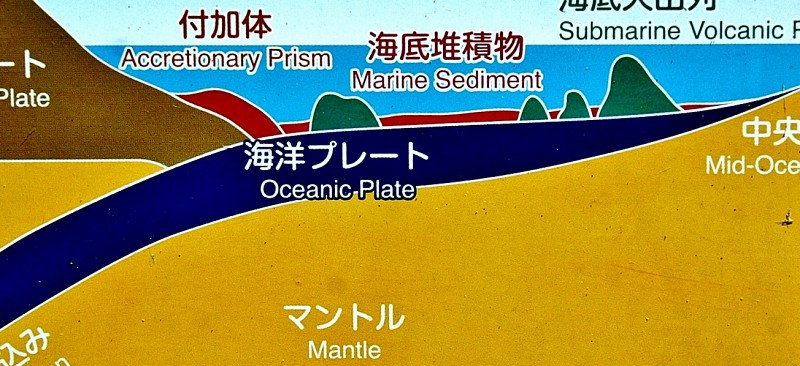

沖縄にいたときに住んでいた名護市街から約20Kmの東海岸に天仁屋(てにや)という集落があり、天仁屋海岸からさらに2Kmのバン崎に新生代始新世の5千5百万年前の嘉陽層が露出しており、

上下逆転した曲がりくねった褶曲地層を見る事ができます。途中に岩が海にはり出している所が数カ所あり、大潮の引潮時にのみ行く事ができます。その地層は砂岩、泥岩が3千mの深海に

堆積したもので、地層の露出面や転石に海底を生物が這い回った跡である生痕化石が多種見られます。国の天然記念物に指定されています。(j.s)

国指定天然記念物「嘉陽層の褶曲」説明看板 |

|

|

天仁屋崎からバン崎を望む |

天仁屋海岸とバン崎 |

パン崎まで続く断崖 潮がひいた時にしか パン崎まで行けない |

バン崎の直角曲がり地層 |

バン崎の直角曲がり地層の前で |

交錯した褶曲地層 |

バン崎のS字褶曲地層の前で1 |

バン崎のS字褶曲地層の前で2 |

バン崎の突端近辺の褶曲地層 |

バン崎の突端、遠くは嘉陽海岸 |

海底生物の這い回り跡 生痕化石

|